1.跨境電商沖向歐美

2023年以來,在SHEIN和TEMU的圍攻下,亞馬遜App的每日用戶數量減少了800萬。

與此同時,TEMU在美國的日活用戶不斷攀升,截至目前,平臺今年新增了近1000 萬用戶。

一增一減,競爭態勢的嚴峻,已經無需多言。

實際上,亞馬遜今年的大促成績很不錯,最近結束的Prime Day銷售破記錄,成為有史以來銷量最好的一屆大促。

數據顯示為期兩天的大促,世界各地的Prime會員購買了3.75億商品,高于2022年的3億件;共計數百萬筆的交易共為消費者節省超25億美元。

第三方數據顯示,美國消費者在兩天內瘋狂消費127億美元,同比增長6.1%,創下歷史新高。

但是在火爆的大促背后,越來越明顯的行業變化,開始席卷亞馬遜乃至整個跨境電商市場。

來自海關總署的數據顯示,2021年我國出口跨境電商規模達1.44萬億元,同比增長了24.5%。

作為全球電商市場的重要巨頭,亞馬遜在這波中國跨境電商出海潮中,受到了最直接的沖擊。

前有TIKTOK 憑借火熱流量優勢強勢入局,后有 TEMU 借助機制低價重塑消費者心智,最近SHEIN 也爆出了開放第三方賣家的消息。

再加上阿里速賣通,這四家主打“國貨出海”的電商平臺構成了中國跨境電商的主流,被國內賣家戲稱為“出海四小龍”。

在他們的爭奪下,亞馬遜、eBay等平臺,開始出現用戶數量下滑的情況。

今年以來,eBay在英國的日活用戶已經流失近200萬:從年初的近600萬下降至現在的420萬左右。

除了會員用戶的流失,亞馬遜還面臨著賣家的出走。據 Gartner 旗下的 Capterra 的一項調查顯示,2023 年有 99% 的亞馬遜中小賣家計劃在其他電商平臺開店銷售。

其中,TEMU和SHEIN的行業爭奪,我們就不再多說了。現在,TIKTOK也開始與亞馬遜正面競爭了。

上個月,TIKTOK正在與美國本地的物流公司合作,以存放貨物并為賣家包裝和運輸商品,而不是建立自己的倉庫、物流網絡。一位知情人士表示,TIKTOK已簽署物流協議,目前正與美國賣家進行測試。

同時,來自據美國新聞網站 Semafor 報道,知情人士稱 TIKTOK 計劃最快于一個月內在美國版應用程序中推出自營的在線購物服務,從而與亞馬遜等電商平臺直接競爭。

毋庸置疑的是,在越發激烈的行業競爭格局中,亞馬遜曾經的好日子,正在成為過去時。

如何在競爭加劇的市場環境中建立新的平衡,是這群中國電商巨頭和亞馬遜,共同思考的問題。

2.TEMU、SHEIN、TIKTOK圍攻亞馬遜

毫無疑問,相較于前幾年,言跨境必提東南亞的競爭格局。今年以來,開始有越來越多的跨境巨頭,直接切入歐美市場,與亞馬遜正面抗衡。

低調但實力雄厚的SHEIN,算是走在前面的探路者,路徑逐漸打通的同時,也給了后來者們更多復刻成功的機會。

具體來看,這三家巨頭的拓展之旅上,總是離不開三個大招:低價、供應鏈、高熱度營銷。

尤其在TEMU的擴張過程中,這“三板斧”被使用的更加純熟。

先說低價。

在低價方面,TEMU一直沒有停下腳步,時刻保持全網最低價的水平。

去年9月,TEMU橫空出世,其網站上的價格可能比亞馬遜低兩到三倍。襪子的價格為2.29美元。聯想耳機為8.99美元。

根據浙商證券的抽樣結果顯示,TEMU單品價格低于SHEIN30%以上,部分標品價格僅為亞馬遜一半,預計將持續占據消費者“低價”心智。

現在TEMU持續將低價競爭延續了下去。七月初,平臺打出了“服裝、鞋子以及廚房用品1折”、“1美元內促銷專區”的口號。最近TEMU在國外社交媒體上投放了一波廣告,其中一雙涼鞋的價格低至0.64美金。

再說供應鏈,這也是TEMU上低價產品的重要支撐。

TEMU的模式,是一種類自營模式:TEMU 負責商品定價、營銷獲客、履約,商家作為供應商只需備貨到倉,形成“供應鏈-平臺-海外消費者”交易鏈路。

供應鏈中的環節越多,成本就越高,而TEMU的做法就是盡可能縮短供應鏈,由源頭直接供給。

簡單來說,TEMU的供應體系直接面向工廠一級。工廠除了供貨什么都不用干,TEMU把上架、營銷、物流、售后全包了。

在這個過程中,TEMU掌握了定價權。平臺制定了嚴格的價格審核機制,如果商家在TEMU上對商品的報價高于國內批發電商1688同類商品的價格,平臺會讓賣家重新報價。

同時,背靠拼多多的TEMU根本不愁貨源。拼多多在長年的經營中積累了超過1100萬家供應商,自2015年以來培育孵化了1000多個工廠品牌,其中有些甚至是世界知名品牌的供應商。

在低價和供應鏈之外,他們的另一個絕招是營銷。

早期的SHEIN,通過網紅經濟和各大社交媒體營銷,完成對全球消費者的心智塑造。

社交媒體的流量王者TIKTOK自然十分熟悉營銷戰略。后來者TEMU,也把這招學到家了。

在社交媒體渠道,TEMU在 Facebook上發起“credit Giveaway”活動,讓平臺用戶賺取返利,順帶幫他們宣傳;在短視頻渠道,TEMU在聯手網紅推出try-on haul(開箱試穿變裝)等互動活動,吸引了不少年輕用戶的圍觀。

同時平臺還不放過傳統渠道。今年2月拼多多花1400萬美元在頂級賽事“超級碗”上投放了60秒的廣告,讓2.08億美國觀眾記住了TEMU這個新品牌。

這三個絕招之下, TEMU,TIKTOK、SHEIN變得家喻戶曉,用戶和營收的增速也越來越快。

今年2月 TEMU 的日均單量已經達到 20萬,峰值高達50萬;SHEIN在美國的日單量為30萬左右。

據 Sensor Tower 數據,SHEIN目前全球月活用戶數大概是亞馬遜的一半多,TEMU 約為亞馬遜的五分之一。

另一項調查顯示,2023 年有 99% 的亞馬遜中小賣家計劃在其他電商平臺開店銷售。

講到這里,我們來回看亞馬遜。

面對這樣絲滑的連番攻勢,亞馬遜也開始變了。

最近幾個月的時間里,亞馬遜平臺先后經歷了幾次調整,似乎都與TEMU有關系。

尤其在低價和補貼方面的動作極為明顯。

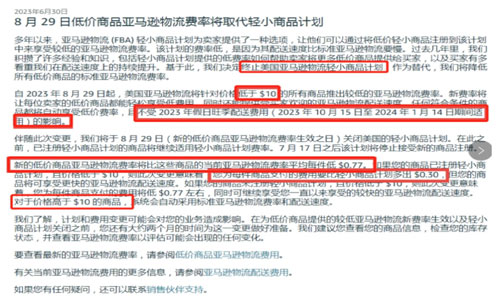

6月底,亞馬遜美國站公告稱將取消輕小商品計劃,從今年8月29日開始,將對價格低于10美元的所有商品推出較低的FBA費率。售價10美金以下產品配送費比之前少0.77美金,且無需支付假日高峰配送費用。

可以看出,亞馬遜正在主動引導賣家做10美元以下的低價產品,與TEMU切入到同一價格水平。

前段時間,不少賣家發現自己的商品被掛上了20%的折扣碼,亞馬遜官方客服表示:這是亞馬遜出資為賣家自動設置的,不會收取賣家的費用。

從補貼模式上來看,此舉和拼多多百億補貼,如出一轍。

這些亞馬遜的新變化,核心目的都是通過更優惠的價格,提高低價輕小商品的配送時效和服務質量,與TEMU、SHEIN還有TIKTOK等平臺,爭奪用戶。

我們必須承認,在中高端電商市場中,亞馬遜依舊是當之無愧的霸主。剛剛過去的“創紀錄”prime day,也再次讓我們見證了這個行業巨頭的實力。

但同樣不可否認,在低價電商市場中,TEMU、TIKTOK、SHEIN已經強勢擠占了跨境市場中的用戶心智。

3.未來,跨境電商將陷入持久戰

正如拼多多引燃了下沉市場的行業爭奪一樣,TEMU、SHEIN們的加速擴張,也正在激發一場互聯網巨頭的跨境電商布局浪潮。

但是在詳細分析TEMU們的“三板斧”之后,我們也看到了這種模式的弊端:燒錢換擴張。

對黃崢影響極大的段永平也不太看好TEMU目前的模式。

他在雪球論壇上表示,“TEMU挑戰Amazon可能性不大,但在某些細分市場占有一席之地是有可能的。我依然看不懂這個商業模式,沒辦法想象五年十年以后會是什么樣子。”

左二,黃崢;左三,段永平

從最新的競爭態勢來看,TEMU和SHEIN的確在低價等細分領域占據了用戶心智和市場份額。

但和我們想象中那種“集體圍攻亞馬遜”的格局不同,這些國內跨境巨頭之間,也不乏“摩擦”。

拼多多TEMU起訴SHEIN就是其中的一個重要縮影。

這兩個平臺有著相同的用戶群體,兩大巨頭價格戰、訴訟戰的本質,其實都是對供應鏈的爭奪戰。

與此同時,TIKTOK,也同樣是在低價內卷賽道崛起,與阿里開始爭奪市場。

最新消息顯示,TIKTOK Shop在越南的收入已超越了阿里旗下的Lazada。

2023年上半年電子商務市場報告顯示,TIKTOK Shop以16.3萬億越南盾的收入市場份額位居第二,售出了1.17億件產品。

同時,我們不能錯過阿里、京東這兩個巨頭的海外布局。

2023財年,阿里國際商業實現收入692.04億元,同比增長13.3%,占集團總收入的8%,成了僅次于阿里云的子業務。

在深耕東南亞市場之際,阿里國際數字商業集團總裁邁克爾·埃文斯表示,阿里計劃將天貓擴展到歐洲,將于當地建立本土業務和電商平臺。

去年底,阿里已經在西班牙上線電商平臺Miravia。根據第三方數據機構data.ai,今年3月,Miravia的下載量超過SHEIN,在西班牙購物App中排名第一。

還有京東。在跨境電商平臺激烈爭奪市場之際,京東開始專注國際物流。

最新消息顯示,京東物流和法國郵政旗下國際快遞公司達成了一項戰略合作協議。雙方將合作開展國際供應鏈物流合作,推動歐洲多國實現最快當日達。

京東物流一直將歐洲視為重要的發展市場,并在該地區構建了成熟完善的自營倉儲物流體系。

綜合來看,這些跨境的平臺的競爭既有同質化的一面,也有多元化的一面。專注供應鏈、專注國際物流體系、持續擴張新市場,逐漸成為行業普遍發展方向。

整體上,國內電商巨頭出海仍不免圍繞在低價市場打轉。

而在與亞馬遜的爭奪中,亞馬遜在歐美市場的中高端線上購物依舊占據主導性地位。他們在過去十幾年間持續建設的倉儲物流,也保障了其出色的服務體驗,形成了自身的核心壁壘。

在這個更“值錢”的市場中,中國互聯網巨頭們,無論是產品定位、市占率還是物流服務,都與亞馬遜有著不小的差距。

所以考慮到亞馬遜的強勢地位,以及跨境電商領域的重要性,未來一段時間里,跨境電商將陷入持久戰,甚至是消耗戰。

圍攻亞馬遜,浮在表面上的是市場份額之爭,藏在水面之下的,是中國品牌們如何在中高端市場中,奪走話語權。

本文來源于電商報,不代表九州物流網(http://www.ruyi818.com)觀點,如有侵權可聯系刪除,文章所用圖片來源于網絡,文章圖片如有侵權可聯系刪除。