長三角一體化上升為國家戰略三年來,交通基礎設施網絡不斷完善。對“軌道上的長三角”和“世界級機場群”,長三角人感同身受、耳熟能詳。不過,普通人對機場和鐵路都比較熟悉,但對“世界級港口群”就比較陌生,但港口也是基礎中的基礎。

港口為何要“建群”?

今天的全球航運貿易本身更需要港口群,而非單一港口。隨著經濟全球化和供應鏈管理一體化的發展,港口與其所在區域、腹地及運輸鏈的關系越來越密切。港口區域化已經是國際普遍認同的航運貿易趨勢。“國際航運中心”的名號將不再是一座單一的城市,而是一個港口群。

這種方式的好處顯而易見——打破單一港口的腹地約束,城市群內的港口間優勢互補,深度融合。這對地處灣區的城市群而言可謂得天獨厚。江河入海口往往有著大片的沖積平原,滋生出發達的城市聚落和良好的市場條件。而通過港口的區域化,灣區城市群能借助航運體系的升級(如江海聯運、海鐵聯運),將原本就已廣大的腹地進一步拓展、打通。這對于城市群的發展而言,猶如注入一針強心劑,增長潛力陡升。

長三角城市群位于東南沿海,對外連接太平洋,對內坐擁長江黃金水道,有著極強自然稟賦。眼下,長三角擁有我國乃至世界上吞吐量最大的港口——上海港和寧波舟山港,已經基本形成了以上海港為核心,江蘇、浙江港口為兩翼的“一體兩翼”結構。然而,隨著城市群的進一步融合發展,以及國際貿易環境的變化,長三角成為真正的世界級港口群,仍有一定距離。

放眼全球,最發達的城市群、都市圈附生的港口群,一體化特征十分顯著,最典型如東京都市圈、紐約都市圈。

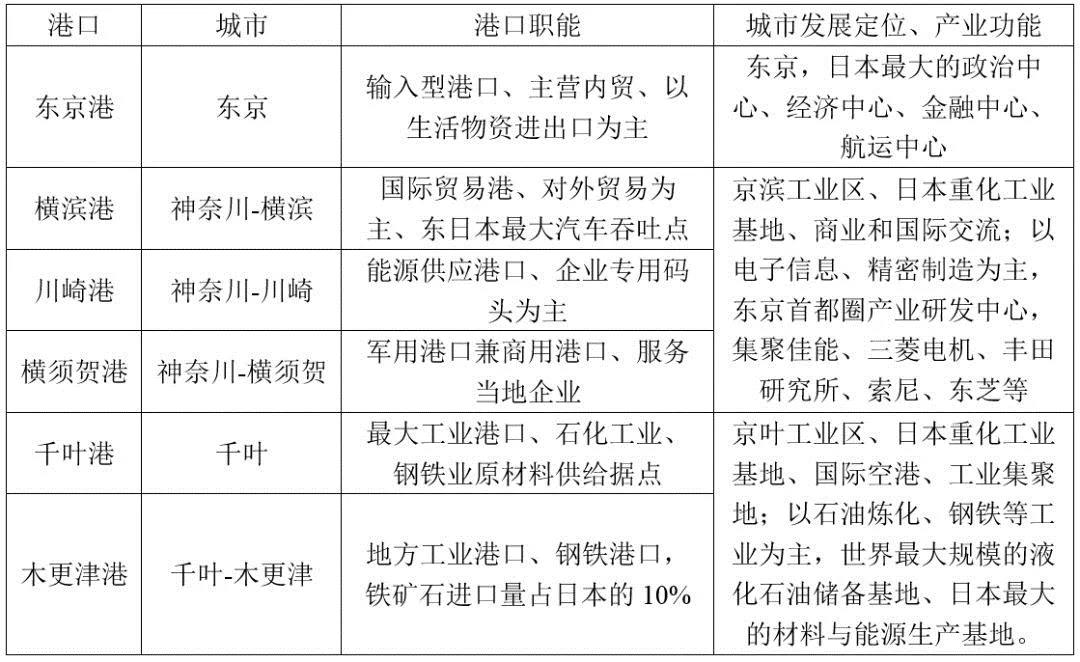

先看東京都市圈。東京灣區通常指以東京都為中心的一都三縣區域(東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣),聚集了日本全國三分之一的人口和三分之一的經濟產值,經濟體量十分驚人。東京灣港口群由六大港口組成,分別為東京港、川崎港、橫濱港、橫須賀港、千葉港、木更津港。

圖片來源:深圳市城市交通規劃設計研究中心

圖片來源:深圳市城市交通規劃設計研究中心

經過多年發展,東京灣港口群已形成了鮮明的職能分工體系。自1967年東京都港灣局發布《東京灣港灣計劃的基本構想》以來,東京灣港口群從競爭走向合作,六大港口的職能隨著城市產業特色而演變,彼此間分工明確、優勢互補。依托港口的產業聚集效應,港口群周邊形成了著名的京濱工業區與京葉工業區。

圖片來源:PORT OF TOKYO 2021

圖片來源:PORT OF TOKYO 2021

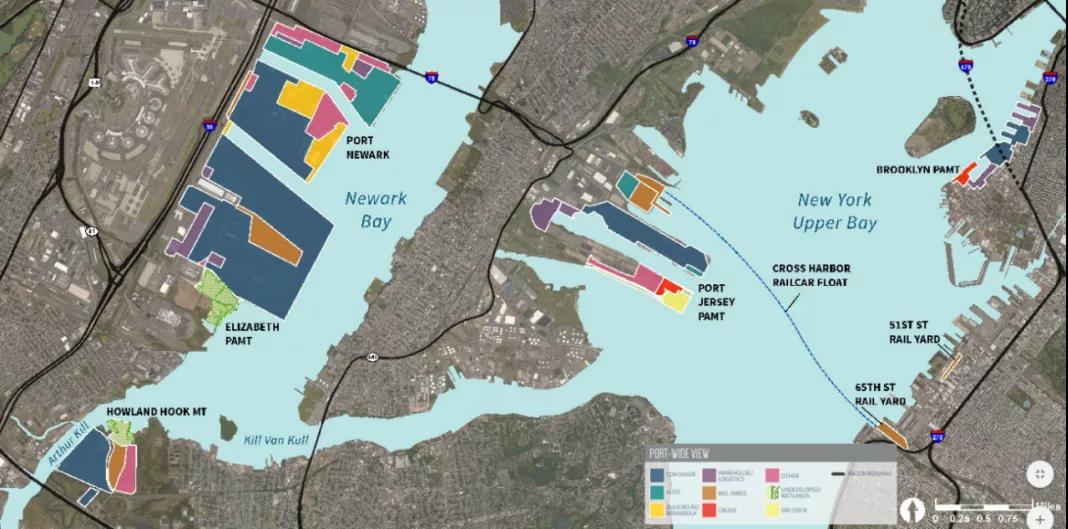

再看紐約都市圈。位于紐約曼哈頓西側的紐新港口群,主要由紐約港和新澤西港組成,兩港分別位于哈德遜河流域的紐約灣和紐瓦克灣。早在1921年,為了解決紐約港的權益爭議,美國國會就組建了跨州的港務局——紐約新澤西港口事務局,以共同建設和維護兩港口碼頭,并定期制定港口發展規劃。

紐新港口群在岸線規劃和腹地利用方面呈現集約化趨勢,沿岸港口皆有著不同的功能特色。在2019年發布的《港口總體規劃2050》中,紐約新澤西港口事務局提出將進一步高效整合港口物流體系,應對日益提升的集裝箱貿易需求。

紐新港口群為美國東岸最繁忙的港口群。港口分屬紐約州和新澤西州,經濟腹地有所重疊。上圖中藍色部分為紐新港口群,下圖中不同顏色表示其不同的港口職能。(圖片來源:PORT

MASTER PLAN 2050)

紐新港口群為美國東岸最繁忙的港口群。港口分屬紐約州和新澤西州,經濟腹地有所重疊。上圖中藍色部分為紐新港口群,下圖中不同顏色表示其不同的港口職能。(圖片來源:PORT

MASTER PLAN 2050)

他山之石,可以攻玉。上述兩個城市群在港口基礎設施方面表現出一些共性。比如,它們都有不止一個港口,而是有多個不同規模、不同定位,但又相互配合的多個港口成群出現。有的港口側重集裝箱運輸,有的則偏重大宗貨物、基礎原料,如煤炭、木材、礦石等,還有的偏重成熟產品存放及加工,如整車進口、保稅加工等。還比如,港口之間需要高度協調,例如多個港口有協作機構,或者干脆直接由一個港口管理機構管控,實現高度一體化,從而配合城市群的發展一體化。

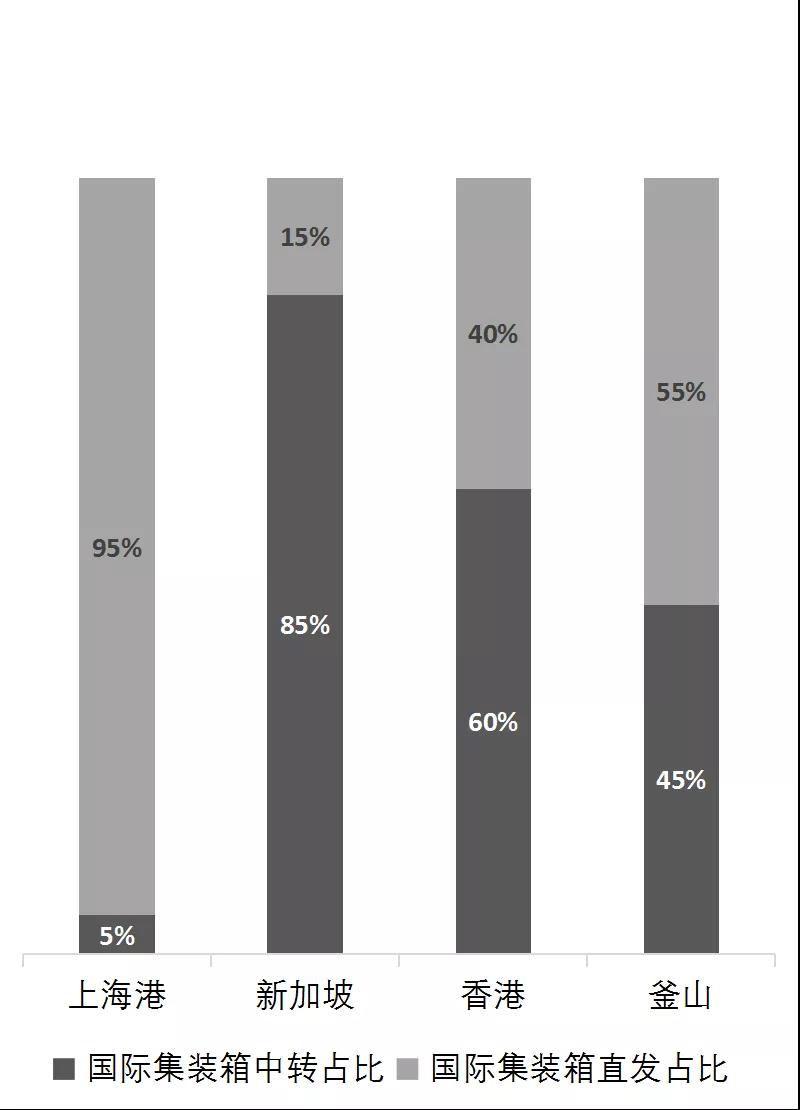

反觀長三角城市群,雖然上海港、寧波舟山港的吞吐量巨大,長三角港口群的錯位發展局面已基本形成,但這并不意味著在聯運體系和港口協調合作上已經完美。比如,從國際集裝箱中轉量方面來看,上海港絕大多數集裝箱為區域內直發,中轉量僅5%,占比遠低于新加坡、中國香港和釜山。背后的問題之一便是聯運體系的不完善。

2019年,上海、新加坡、香港、釜山港集裝箱中轉與直發量占比。(圖片來源:韓麗敏《促進貿易發展下長三角港口國際物流發展面臨的困境及對策》)

2019年,上海、新加坡、香港、釜山港集裝箱中轉與直發量占比。(圖片來源:韓麗敏《促進貿易發展下長三角港口國際物流發展面臨的困境及對策》)

上海洋山深水港的重要掣肘之一,就是沒有海鐵聯運體系,鐵路無法直達洋山深水港,所有集裝箱僅能依托公路運輸。對此,上海海事大學副校長嚴偉就曾指出,上海臨港的蘆潮港集裝箱中心站距洋山港約36公里,吞吐量僅為4萬多TEU,占港口集裝箱量比例不足0.4%。同時,由于上海貨運鐵路建設與上海港碼頭建設不同步、不配套,還存在著作業時間不適配等問題,無法實現海鐵聯運的高效銜接,嚴重限制了轉運、加工、保稅等聯動體系的發展。

港口數量相對不足、布局不均、聯運體系的不完善,直接導致了上海都市圈北翼的發展受限。典型的表現就是蘇北的發展受上海都市圈的輻射不力,以及安徽省一些地方難以感受到長三角的外溢效果。

對于上海港和舟山港而言,若要進一步升級航運體系,長三角要補足水深條件、腹地聯通等方面存在的短板,其核心并不在現有的兩座大港本身,而在于如何實現港口區域化。如上海社科院副院長王振所言:上海全球航運中心的建設應將目光更多放在長三角組合港框架之中。

當我們將目光落到長三角北翼,南通通州灣的發展規劃顯得十分突出。

2019年,規劃建設南通通州灣長江集裝箱運輸新出海口被寫入《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》,“支持南通通州灣長江經濟帶戰略支點建設”寫入江蘇省政府工作報告。2020年,上海和江蘇方面簽署了《通州灣新出海口開發建設戰略合作框架協議》,上海市交通委和上港集團將從規劃、投資、建設、運營、管理等方面全力支持和參與通州灣新出海口開發建設,支持通州灣新出海口作為上海國際航運中心北翼的重點發展港區。

目前,通州灣20萬噸級深水港規劃正在大步邁進中。其港口周邊有著廣闊的腹地,具有充足的發展用地,已規劃了密集的綜合交通系統。目前,中天綠色精品鋼、中國華電、中國華能等標桿企業已經入駐通州灣。

如此一個通州灣,應該如何打造?從打造成為世界級城市群的戰略目標而言,長三角不需要再建一座傳統意義上普通城市,不需要再建一座衛星城去容納所謂的人口和產業。通州灣不應該是傳統的港口城或者工廠城,在產業灣之外,更應該是適合居住的生態灣。

圖片來源:通州灣示范區總體規劃(2018-2035)

圖片來源:通州灣示范區總體規劃(2018-2035)

今年10月剛剛在昆明召開的《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議(COP15)上,我國以及世界都發出了保護生態多樣性,構建人類命運共同體的呼吁。通州灣在一開始的規劃中,就將生態規劃擺到最顯著的位置。這一方法將海陸聯通,實現了海洋版的田園城市規劃設想。鄰近規劃濕地發展的地區,將成為區域內融合生態優先、生活服務、產業聯動的代表性地區。

此外,根據獨立城市的發展邏輯,通州灣還將是一座高配置的生活友好之城。在重要的基礎設施方面,通州灣并不是作為南通的一個區,與南通各區縣進行資源的平均分配。而是作為一座獨立的城市,擁有完整的城市基礎設施體系。例如,完整的文化藝術設施(圖書館、美術館、劇院等)、完整的對內外交通節點(如高鐵、汽車等)、完整的教育醫療設施(如中小學、三甲醫院等),以及完整的商業、政府管理機構設置。當然,這其中也包括最先進的城市智慧系統。這些設施的高標準配置,是通州灣未來發展的必由之路。

其中需要強調的是,諸多設施的設置,不能再按照傳統上在城區內平均布置的方式,而是要以人的使用慣習為基礎,形成生活友好的空間圈層。典型做法如上海正大力推行的15分鐘生活圈、浙江推行的未來社區行動等。

當然,眼下的通州灣尚處于發展的起步階段。但顯而易見的是,它已成為人們對新型海洋城市想象的寄托之地,重新定義著人、海、城之間的關系。

本文來源于搜航網,不代表九州物流網(http://www.ruyi818.com)觀點,如有侵權可聯系刪除,文章所用圖片來源于網絡,文章圖片如有侵權可聯系刪除。