關于共同配送,從提出到推進,現在走到哪一步了?

1、末端資源緊張,共配概念盛行

近年來,隨著快遞包裹量逐年激增,最后一公里正在成為中國快遞行業的關鍵挑戰之一。

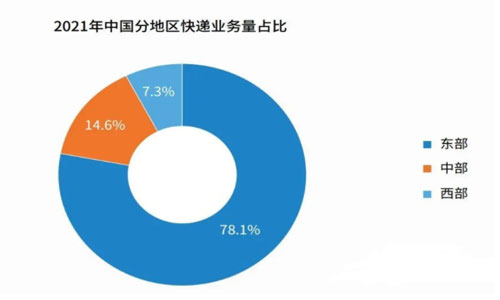

據統計,2021年中國快遞業務量達1,085億件,其中,農村地區收投快遞包裹總量達370億件。顯然,農村快遞的占比已經達到了相當大的比重。

與城市相同的是,農村快遞最后一公里的問題也在于“派”。不同的是,在城市中,由于驛站、自提柜等不同方式的推廣和應用,大大緩解了因包裹量激增而帶來的配送運力不足問題。尤其是在COVID-19之后,“無接觸配送”的提出更是為解放快遞配送生產力提供了有力幫助。

但是在農村地區,一方面勞力缺失,另一方面配送環境更加復雜與惡劣,即農村地區廣袤且道路條件大部分不如城市地區。而驛站、自提柜等方式,同樣會因無法大密度布局而不能提升配送效率,降低快遞員勞動強度。農村用戶同樣擁有享受正常寄遞時效的權益,在這樣的矛盾下,農村快遞的最后一公里難題愈發凸顯。

1.政策指導共同配送體系

在這樣的情況下,“共同配送”作為一種新思路被提及并開始實踐。

例如在2020年8月,國務院辦公廳印發的《關于加快農村寄遞物流體系建設的意見》中提出,圍繞強化農村郵政體系作用、健全末端共同配送體系、優化協同發展體系、構建冷鏈寄遞體系等四個體系建設,從分類推進“快遞進村”工程、完善農產品上行發展機制、加快農村寄遞物流基礎設施補短板、繼續深化寄遞領域“放管服”改革等四個方面提出一系列重點任務。

2.提升資源利用率和承壓力

另一方面,推行“共同配送”對于快遞企業而言也大有裨益。中國快遞行業發展至今,基本已形成了全國覆蓋率至95%以上的服務網絡,對末端資源的挖掘和采用也已見頂。

考慮到中國包裹數量仍將維持高增長率,意味著未來末端配送網絡將會面臨更大壓力。而每一個區域快遞企業都已經建立了相同的配送體系,這種投資從社會和行業整體而言可能存在著效率浪費。

融合并重組末端網絡,能夠提升末端資源利用率,同時也能夠在電商節、直播等形式帶來的短時間內包裹激增的情況下,使末端網絡擁有更好的承壓力。

當然了,建立共同配送并不是讓快遞企業降低末端人工用量,而是共同優化資源和體系,否則仍將陷入無人可送的境地。

2、現實挑戰重重,影響共配發展

1.利益分配首當其沖

當然,一個新生事物的發展,必然要面對現實的挑戰。在中國,共同配送的最大挑戰在于末端利益的合理再分配。無論是對末端加盟門店還是快遞員而言,派送費用都是一筆可觀的收入。

目前中國各快遞企業在相同地區的包裹量并不相等,因此不同快遞企業的門店和快遞員收入也存在差異。而共同配送體系下意味著收入的重新分配,利益顯然是最大的攔路虎。

如何克服這種挑戰,就目前而言也有不同的解決辦法。

菜鳥于2019年正式開始于全國推廣共配項目,例如在廣州,不到一年時間,就覆蓋廣州30多個區縣、近600個鄉鎮,日處理包裹超60萬件,完成末端人、車、場、系統合一,實現降本增效。而從全國范圍來看,該項目已經覆蓋超過1,000個縣域,部分縣域農村已經實現了收、寄上門。菜鳥的介入繞開了利益再分配的難題,不過菜鳥的共配項目是以驛站為基礎,其邏輯仍然沿用了城市配送邏輯。

而在江蘇部分縣、鎮地區,則是由當地的加盟商和網點自發組織,組建共同配送體系,以優化末端資源、平衡配送運力。這種模式下,參與的加盟商與網點重新建立了利潤分配規則,并通過“約法三章”來保持體系的穩定和有效運轉。

包括在安徽潛山,通過采取共配模式,數家快遞網點橫向聯合,對現有物流資源進行整合,完全實現了農村快遞全覆蓋,統一分撥,統一配送。這樣既實現了末端配送的降本增效,同時也提升了快遞員收入。

2.末端分揀能力如何保障

其次是末端的分揀能力。近年來,由于配送包裹數量的激增,末端分揀能力正在成為影響配送時效和工作勞動強度的關鍵因素之一。不少門店和網點仍然采用人工作業和傳統經驗的方式進行包裹分揀和路由規劃,不僅費時費力,而且容易讓包裹產生二次損害。而在共同配送體系下,包裹的分揀壓力將會進一步集中,服務方能否擁有匹配的分揀能力也將是體系能否正常運轉的關鍵。

因此,近年來針對小場地、末端分揀的物流技術也成為了熱門之一。無論是快遞企業還是裝備企業,都已經意識到在轉運網絡布局完善的情況下,提升末端分揀能力是快遞行業下一個重要的發展趨勢。

例如蘇州金峰集團最新推出的直線窄帶分揀機系統2.0版,就是為了相應國家“快遞進農村”的號召。據介紹,金峰直線窄帶分揀機能夠處理小至50mm*150mm*1mm,大至1,800m*1,000m*800mm,輕至10g,重至60kg等各類大件、小件、非標件的分揀需求,適用于快遞網點等小場地作業,且安裝非常迅速便捷。同時,考慮到不同作業環境和人員的能力,金峰在產品設計、制造工藝等方面進行了革新,例如采用脫模工藝增加了防撞能力,通過無縫隙設計來減少分揀不同尺寸包裹帶來的損傷風險,而且通過模塊化和標準化的設計,萬一使用過程中出現問題,現場作業人員也能夠快速地更換相應模塊,從而不影響正常作業。

聯領智能同樣是末端分揀解決方案的佼佼者之一。例如其最新推出的拳頭產品——直線交叉帶分揀線解決方案,是適用于小場地分揀需求,且基于模塊化的設計,其整體的搬遷、拆裝和維護相當便捷。據了解,該直線交叉帶分揀線除了適用于小型進港(進口)、出港(出口)、投遞部(支局)等場景,還被廣泛應用于電商逆物流的分揀、前置倉的訂單波次揀選以及末端共同配送等場景,該解決方案能夠實現每小時9,000到10,800件的處理能力(以5個人為標準)。

3、共同配送的未來走向何方

這些模式的探索和解決方案的推廣應用,將會加速實現農村地區的共同配送,同時共同配送本身也將迎來更多場景與未來。

1.農村走向城市

首先是從農村走向城市。未來包裹量的增長已是不爭的事實,同時,同城物流、O2O等訂單的逐步增長,城市配送能力也將迎來進一步的考驗。

目前不少快遞企業已經展開了同城業務,甚至切入到了O2O領域,那么在城市內構建共同配送體系,能否將現有的快遞、同城、O2O等不同領域的運力進行重新分配,也許是未來中國快遞企業需要考慮的方向之一。

2.單一環節走向整體

其次,共同配送走向共同物流。例如菜鳥通過農村的共配站點,布局產地倉,構建“產運銷一體化”體系,實現當地農戶通過網絡銷售的農貨得以直接進入產地倉加工分選,就地配送,從而節省倉儲成本,降低損耗。

有了共同配送的經驗后,能否在有條件的情況下進行運輸、倉儲的共同物流,從而節省社會資源,降低重復投資的浪費,也可以為企業所考慮。

3.助力應急物流建設

此外,共同配送體系的建立,也將有助于應急物流的建設和開展。原因在于,無論是否啟用應急物流,物流的正常運轉是首要目標,而共同配送體系之下,既可以滿足正常時期的需求,也能夠在特殊時期承擔更多壓力。

在日本,為了解決營業司機人手不足以及改善惡劣的勞動環境,日本相關政府部門以及企業開始推動“白色物流”行動,即日本版“共同配送”。日本專家和學者表示,白色物流的本質之一是為應急物流做好充分準備,例如新冠疫情爆發時期,商超的正常供應仍然依賴于“常規的物流人員”和相應物流體系,這與白色物流一脈相承。

不管如何,共同配送對于當下中國農村快遞發展的推動是積極明顯的,當然這也需要快遞企業共同出謀劃策,從而真正地讓消費者和企業實現多贏。

本文來源于羅戈網,不代表九州物流網(http://www.ruyi818.com)觀點,如有侵權可聯系刪除,文章所用圖片來源于網絡,文章圖片如有侵權可聯系刪除。